頭痛

- 肩こりがひどくて頭痛がする

- 頭が痛くて日常生活に支障をきたす

- 定期的に頭痛がする

- 頭痛に伴ってめまいや吐き気などもする

頭痛の種類は?|名古屋市東区 めいほく接骨院・整体院

ひとくちに頭痛といっても、いくつか種類があります。

原因は様々ですが、大きく分けると

- 病気が原因で起こる頭痛

- 病気が原因ではなく日常生活で起こる頭痛

に分かれます。

病気が原因で起こる頭痛

病気が原因で起こる頭痛は脳の病気が原因でおこります。

主な病気としては、くも膜下出血、脳出血、髄膜炎、脳腫瘍、脳動脈乖離、慢性硬膜下血腫などがあげられます。これらは頭痛を伴うことがありますが、日常生活で起こる頭痛とは少し違ってきます。

日常生活で起こる頭痛との違いとしては

- 今までにない強い頭痛

- 突然の激しい頭痛

- 痛みが急に強くなる

- 発熱を伴う

- 手足のシビレがある

- 痙攣を伴う

- 意識がもうろうとする

などが現れた場合の頭痛はもしかしたら脳に病気がある可能性も考えられるですぐに病院へ受診しましょう。

病気が原因ではない頭痛

大きく分けると原因がわかる頭痛と明確な原因がわからない頭痛(慢性頭痛)に分けられます。

原因が分かるものとしては風邪や二日酔いなどが原因で頭痛が起こってきます。

これらの頭痛は原因が解消すれば自然と痛みは治まってきます。

一方明確な原因が分からない慢性頭痛は更に

- 偏頭痛

- 緊張型頭痛

- 群発頭痛

の3つに分かれます。

偏頭痛

偏頭痛は日常生活への支障が大きく、頭痛で病院を受診する方の多くは偏頭痛です。

片側あるいは両方のこめかみから目のあたりにかけてズキンズキンとした痛みがあります。

女性に多くみられ、吐き気、嘔吐、光や音に対して過敏になり、体を動かすと頭痛がひどくなることがあるのが特徴です。

主な原因としては精神的ストレス、月経、寝不足、寝過ぎなどが誘発因子であり、4時間~3日位を週に2回~月1回の頻度で繰り返し起こります。

偏頭痛には前兆があるタイプと前兆がないタイプの二種類があります。

前兆があるタイプの多くは閃輝暗点と言われる視野にギザギザした光が現れ、これが次第に拡大していきます。

ときどき起こる偏頭痛(反復性緊張型頭痛)が慢性化して毎日のように起こるようになり、一部偏頭痛が典型的な症状を示さない頭痛を慢性偏頭痛といいます。

慢性偏頭痛は偏頭痛あるいは緊張型頭痛の特徴を示す頭痛が月に15日以上起こり、そのうち月に8日以上は、偏頭痛の特徴を示すことが診断の基準になります。

鎮痛薬などの飲み過ぎも関係しているといわれており、痛いからと安易に鎮痛薬を飲み過ぎると、脳の痛み調節機能が低下して頭痛が感じやすくなる原因になります。

慢性偏頭痛の半数は、薬物乱用頭痛と言われています。

緊張型頭痛

緊張型頭痛は慢性頭痛のなかで最も多くみられ、うつむき姿勢や過度な緊張、ストレスなどが重なって起こると考えられています。

長時間のパソコン操作や就寝時の合わない枕など不自然な姿勢が続くと、首から肩にかけての筋肉が持続的に収縮し頭痛を誘発します。その他にも、不安やストレスなどの精神的なストレスや運動不足などでも頭痛が起こります。

頭の周りを何かで締めつけられるような鈍い痛みが30分~7日間続きます。動いて痛みが酷くなることはありませんが、肩こりやめまい、倦怠感などを伴うことがあります。

子供から高齢者までどの年齢層でも起こることがあり、時々頭痛がするタイプ(反復性緊張型頭痛)と毎日頭痛がするタイプ(慢性緊張型頭痛)があります。

群発頭痛

群発頭痛は、1日の中でも決まった時間帯に非常に激しい頭痛発作がある一定期間の周期で起こります。

頭痛の起こっている期間のことを群発期と言い群発期以外では痛みがすっかり治まってしまいます。アルコールが誘発因子であり群発期に飲酒すると、数時間以内に頭痛が起こるといわれています。アルコール以外にも狭心症の治療薬であるニトログリセリンなども誘因になるといわれています。

20~40歳代の男性に多く、女性の3倍にのぼるともいわれます。

群発頭痛は「目がえぐられるような」や「きりで刺されるような」と表現されるほど激しい痛みが見られます。あまりの痛みにじっとしていることができず、痛みを紛らわせるために動き回らずにはいられない、ひどいときには痛みのあまり頭を壁に打ちつけるという人もあるようです。

痛みは片側で起き頭痛以外にも痛みと同じ側の目の充血や涙、鼻水・鼻づまり、額の発汗など自律神経症状が見られます。

子供の頭痛

子供でも頭痛が起こることはあり、片頭痛は大人と比べて違いがあります。

特徴としては

- 頭痛の持続時間が2時間からと短いこと

- 頭痛の部位が両側性(前頭側頭部)である場合が多いこと

- 頭痛中に吐き気やなど腹部症状を伴うことが多いこと

などが挙げられます。

このように短い時間かつ頭痛後はケロッとしており、光過敏などの症状も周囲にうまく伝えられないことが多く見られます。

そのため子供の頭痛では、風邪の症状として発熱を伴う場合の頭痛は保健室で休ませてもらえますが、偏頭痛など目でみえる症状が見られない場合ではサボろうとしていると見なされたり、熱がないから大丈夫と教室に返されてしまうケースも少なくありません。

周りの大人たちに理解を得られず、不登校になる子供も見受けられます。

また近年では寝過ぎや寝不足、テレビやゲームなどによる夜更かしなどの生活習慣の乱れから頭痛が起こることもも増えています。暗い部屋でテレビを見たり、画面がまぶしいゲームなどは頭痛の大きな誘因になります。

また朝ご飯を抜いてしまうと、血糖値が下がりお昼前の体育の授業中に頭痛が起こるケースもありますので、朝ご飯はしっかりと食べるようにしましょう。

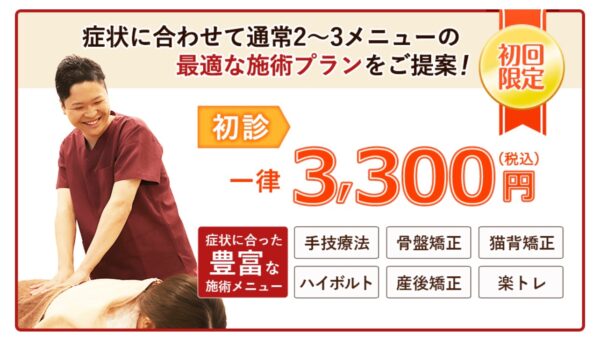

頭痛の治療|名古屋市東区 めいほく接骨院・整体院

頭痛の種類によって治療の方法は様々になっていきます。

その中で接骨院で治療をする頭痛は慢性頭痛の内の緊張型頭痛になります。

緊張型頭痛は、首から肩、背中にかけての筋肉や頭の筋肉が緊張することで血管や神経を圧迫してしまい、脳に酸素が十分にいきわたらずに頭痛を引き起こしてしまうと考えられています。

そのため原因となる筋肉の緊張を取り除くのが第一になります。

名古屋市東区めいほく接骨院では筋肉の緊張を取り除くためにマッサージや深層筋まで届く電気などを使って治療を行っています。

ここで大事なことは、患部付近の施術だけでなく体全体の状態も確認することです!

筋肉の緊張に姿勢の悪さがかかわっている方には、筋肉の緊張を取り除くだけでなく姿勢改善も行っていきます。

整体や骨盤矯正をすることで首肩の筋肉の緊張は、より一段とほぐすことが出来るのです。

体は筋膜という薄い膜で体全体を覆われ、かつ筋肉は連動し動くので一見関係なさそうですが体全体を整えることで症状が緩和してきます。

また、手の届かない奥深くの筋肉などにアプローチするときは電気機器を使用して筋肉をほぐしながら血流を良くしていきます。

時々緊張型頭痛が起こる反復性緊張型頭痛であれば適度に体を動かして筋肉をほぐしたり、マッサージや入浴によって血行の改善を行いましょう。

一方、毎日頭痛が起こる「慢性緊張型頭痛」は、病院を受診して治療したほうが良い場合もあります。鎮痛薬が治療の中心となりますが、薬剤の使用過多による頭痛に注意が必要です。

ストレスや不安などの精神的ストレスによって筋肉の緊張がなくても緊張型頭痛を引き起こすことがあります。その場合は不安を取り除き心を落ち着かせる効果のある薬(抗不安薬)などが用いられます。

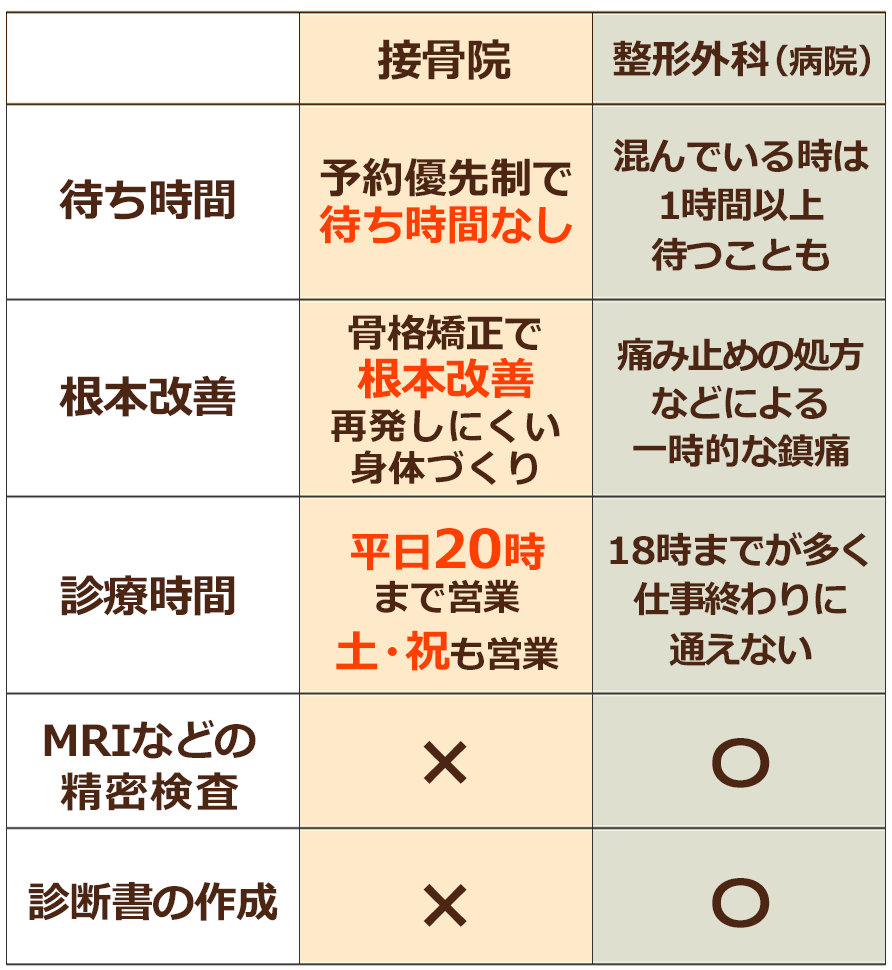

接骨院と整形外科の違い

頭痛施術にも自信があります!

名古屋市東区 名古屋市東区 名古屋市東区 名古屋市東区 名古屋市東区 名古屋市東区